L’investissement responsable a enregistré une nette progression en France. Selon "le panorama annuel de l’Investissement Responsable (IR) géré en France, conforme à la réglementation SFDR", les encours ont connu une hausse de "+ 15,2 % à périmètre constant" en 2024, atteignant 2 701 milliards d’euros.

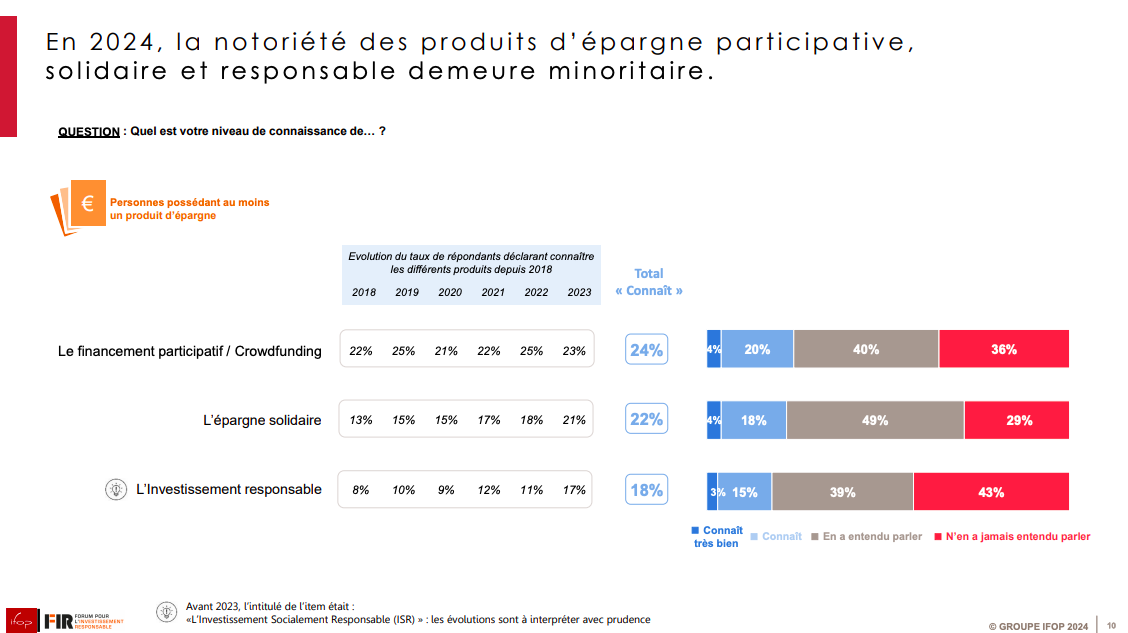

Malgré cette dynamique, l’investissement responsable peine encore à se faire connaître du grand public. C’est ce que révèle le rapport "Les Français et la finance responsable", publié par le FIR en septembre 2024, qui indique que seuls 18 % des Français affirment connaître ce type d’investissement.

Un "contexte politique incertain"

À cette faible visibilité s’ajoute une attention moindre portée aux critères extra-financiers. Dans un "contexte politique incertain", les impacts environnementaux et sociaux "pèsent moins" aujourd’hui selon le FIR. En 2024, 51 % des Français considèrent ces dimensions comme importantes dans leurs décisions de placement, contre 59 % en 2023.

Nous observons ce phénomène de tassement de la préoccupation environnementale dans de nombreuses études, ce sujet s’étant probablement trouvé devancé par des enjeux apparaissant plus urgents et immédiats.

Cette baisse d’intérêt se reflète également dans les comportements d’investissement : 10 % des Français affirment avoir déjà réalisé un placement responsable, contre 13 % un an plus tôt.

Fabienne Gomant, directrice adjointe du pôle Opinion de l’Ifop, estime que ce recul reste "toutefois conjoncturel". Elle s’en explique dans le rapport : "nous observons ce phénomène de tassement de la préoccupation environnementale dans de nombreuses études, ce sujet s’étant probablement trouvé devancé par des enjeux apparaissant plus urgents et immédiats".

Pour aller plus loin : "L'ISR sur les principales classes d'actifs"

Une demande d’informations persistante

Mais ce manque d’engagement ne concerne pas uniquement les épargnants. Du côté des conseillers financiers, les propositions de placements responsables sont en recul : seuls 13 % des Français déclarent en avoir reçu une en 2024, contre 15 % en 2023.

Pourtant, la majorité des épargnants continue de se tourner vers un conseiller bancaire pour obtenir des informations sur le sujet. En effet, 68 % estiment que ce dernier est la "personne la plus pertinente pour informer sur l’investissement responsable", loin devant les "proches, amis ou famille" (9 %) et "la presse, les médias" (6 %).

En parallèle, des signaux plus encourageants émergent. 27 % des sondés déclarent avoir entendu parler des labels garantissant une épargne durable. Cependant, le rapport précise que "parmi eux, moins de 10 % sont capables de citer l’ISR", soit 2,4 % de l’ensemble des épargnants français.

L’écologie demeure une thématique "prioritaire"

En revanche, les thématiques "devant être prioritaires pour les investisseurs responsables" font quant à elles consensus. Les Français placent "le bien-être au travail" et "les considérations écologiques" à égalité en tête des priorités (76 % chacun), juste devant les droits humains (75 %).

De leur côté, les secteurs perçus comme "les plus compatibles avec un investissement responsable" confirment les grandes tendances déjà observées en 2023. Le photovoltaïque (83 %) et l’éolien (78 %) arrivent largement en tête, loin devant l’hydrogène (66 %) et le nucléaire (54 %), respectivement troisième et quatrième. À l’inverse, le pétrole (24 %), l’armement (23 %), le charbon (16 %) et le tabac (13 %) ferment la marche.

Enfin, "l’idée que son épargne peut avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société" divise puisqu’ils sont moins d’un Français sur deux à le penser (45 %). Néanmoins, ce sont les 18-24 ans qui sont le plus "optimistes" à ce sujet (59 %), contre 43 % pour les 25-43 ans.

Article réservé aux abonnés

Article réservé aux abonnés